——湖南省津市市人民医院

1911年11月(清宣统三年)芬兰国教会在澧水流域的津市创办建立——津兰医院。“兰”是遍布澧水流域的花草,二千多年前著名诗人屈原浪迹沅澧时留下诗文:“沅有芷兮澧有兰,思君子兮未敢言”。“兰”喻意纯洁美丽,与芬兰的“兰”谐音。

创办人,芬兰传教士喜渥恩先生出任首任院长,院址在津市老城区老火花幼儿园教堂旁,当时只有外籍医护人员3名,病床几张,但开创了澧水流域用西医诊治疾病的先河。1915年津市人余赉周任第二任院长,医院形成规制开始有了中国人加入,在外伤、急诊和手术等治疗手段上有了一定影响。

至上世纪三、四十年代、医护人员增至数名,病床十张。截止1949年7月津市解放时,“津兰医院”已有医务人员57名,病床近50张。以手术治疗创伤和产科闻名于当时,成为与省内另两家——“湘雅医院”和“广德医院”齐名的教会医院。

创办人芬兰传教士喜渥恩先生1903年在津市(左一)1911年出任津兰医院首任院长

渥恩先生是一位学者型传教士,他学识渊博、阅历丰富,他的努力使芬兰教会在中国湖南北部地区站稳了脚跟,建教堂、办学校、开医院,所做的工作就是广纳教徒。喜渥恩于1928年离开中国去了日本。从此再也没有他的消息。我们因其创办“津兰医院”而铭记他。

1911年坐落教堂旁最早的津兰医院(南向)

1911年坐落教堂旁最早的津兰医院(北向)

医生接待室(1914年3月30日)

医院候诊室(1914年3月30日)

1915年津市人余赉周任第二任院长,由于其父很早加入教会并为教会服务,教会奖励余家,签约资助余赉周在山东齐鲁医科大学学习。1913年余获医学博士学位后回津兰医院服务,在芬兰院长归国和休假期间,由他主持医院事务。医院形成规制开始有了中国人加入,在外伤、急诊和手术等治疗手段上有了一定影响。签约服务期满后,他投身军队服务,为本地闻名的创(骨)伤外科专家。

艾诺·索菲亚、中文名席安琪,妇产科医师。她于1917年来到津兰医院工作,曾一度在澧水流域的大庸、慈利教区医院任职。她在中国一直工作到1949年全国解放,其中在津兰医院担任院长18年。

1920年夏天,差会主教喜渥恩的小女儿不幸夭折。王为义夫人在日记中记道:“喜渥恩写信给国内,感谢主带来一个好年份,其实,我们什么都缺。他甚至没有说他幼女不幸死亡的事。虽然他没有说,但是幼女的死亡,谁也不能安抚喜渥恩‘柔弱的心’”。看到喜渥恩坐在墓前的照片,从那双令人心碎的眼神中,可以读出这位六十多岁诗人的悲伤有多深!

医生接待室(1923年-1949年估计,中间为男护傅凯)

两名护理学生(1923年-1949年估计)

津兰医院药房(1923年)

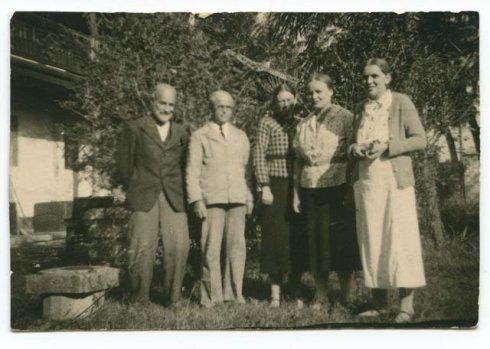

席安琪(左一)和津市传教士合影(1924年)

1925年搬迁至皇姑山下的津兰医院(澧水两岸)

津兰医院(1926年)

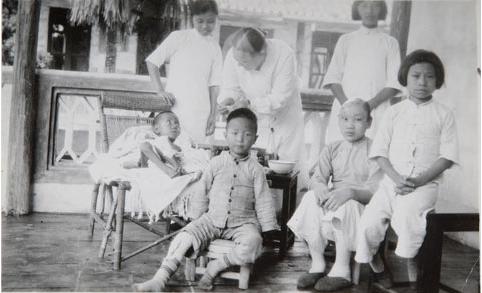

席安琪和儿科患者(1926年)

护士方玉仁

方玉仁自1927年以来,三次来津兰医院工作,共有18年。其中1937-1946年,长达9年之久。在沪淞战役时,她以其精湛的外科护理技术赢得163后方医院医生高度的评价,后来在医院遭遇火灾、没有医生、缺少药品时,都得到了163医院医生们的大力支持。1962年11月30日方玉仁逝世,她没有机会再来中国了,安眠在芬兰Ahvemisto公墓之中,墓碑上刻着:“训练有素的护士”。

1907年至1949年期间,先后有4位芬兰医生,近20位芬兰护士在津兰医院工作。也许是方玉仁、席安琪留给人的印象太深了,或许是时间太久远了,以致后人将雅德和邵安乐医生误作她们。随着传教士回忆录不断问世,那段历史将会变得清晰起来。

艾诺·索菲亚和玛丽(1929年,春)

1931年席安琪(第三)与津兰医院的患者和工作人员,第四名助产士Tienien和第七Olga Vornanen。

席安琪(Sipilä Annikki)

席安琪和她的朋友ReginaBergström和Iida Leppiniemi(1931年8月11日)

席安琪(左三)和医院工作人员(1936年1月)

艾诺·索菲亚、中文名席安琪(左五)与津兰医院部分医务人员合影

抗战期间津兰医院部分医务人员合影(左二朱纯厚)后为津市市人民医院放射科主任、(左三韩明楚)后为津市市人民医院院长

1945年10月在津市合影

从左到右:甘德伦、欧阳多、谢深恩、席安琪、宋教士

席安琪(Sipilä Annikki)是津兰医院的女护士。1914年12月20日在芬兰Kaskinen出生。1939年,席安琪不远万里, 3月27日抵达北京语言学院,结束一年的学习中文后,她历经千辛万苦,辗转多地,多次冒着炮火,穿越前线,终于在1941年5月初,抵达目的地——津市。在后来的五年中,她和杰出的外科护士方玉仁一起,负责津兰医院的医疗工作。1943年初,日机轰炸津市后,津市其他医院纷纷转移到慈利、大庸一带,只有她们和163陆军医院一样没有撤离。在湘北、鄂西、常德三大战役中,她们发挥救死扶伤的国际主义精神,积极抢救伤病员,在抗击日本法西斯的斗争贡献了自己的力量。

总监事王为义说:“5月,当日军逼近离津市15英里的白杨堤,在那里发生激烈的战斗……津兰医院每天接收约300名伤病员,医院人手严重不足,教会的人都来帮忙,由于缺少药品,有一些伤员死亡。

席安琪在5月30日信中写道:“在激烈战斗中,守军挖开堤坝,造成洪水泛滥,日军转向石门方向…..在过去的一月里,总感到有幽灵在我们后面:轰炸、火灾、水灾和土匪抢劫,经历了无数的危险,我们仍然安然无恙,这是上帝右手的保护。”

方玉仁的1943年年终总结记有:“听到敌人进攻的消息,市民迅速疏散,一夜之间,整个城市都空了。只有我们3个芬兰人留在这里,每天在医院里抢救伤员,伤员太多,有很多人死亡。外面不时传来枪炮声,敌人开着舰艇在河里横冲直闯。

其他医院迁走后,津兰医院一枝独秀,从1940年到1945年,她们也从不同渠道获得来自国际社会的捐款和国际教会组织提供的财政援助。医院的经济状况良好,甚至能拿出5万美元帮助津兰学校。

两位女护士在长期与国内失去联系,在没有医生,在恶劣的战争环境中赢得市民的信任,取得各界的支持,为津兰医院战后发展奠定了坚实的基础。

Saloheimo博士在另一名护士Tsingla医院给予注射(1946年)

解放前1948年津兰医院席安琪(右一)和部分医务人员合影留念

从1911年到1949年三十多年间,除本地人余赉周短暂任院长外,一律由教会指派芬兰人担任,有方玉仁、席安琪、雅德等,其中席安琪在任长达18年,有多名芬兰籍医务人员轮流在医院服务。

1949年10月,中华人民共和国成立。此时,遇芬兰教会经费不济,医院经营困难,刘宗燮院长代表教会与市人民政府协商联办医院,获得通过。1950年元月“联立津兰医院”成立,刘宗燮任院长。当时医院有病床30张,中国工作人员34人。

1951年11月津市人民政府全面接收医院,着手建设新门诊部,从此后医院步入快速发展的轨道。

1953年津市最后一名芬兰牧师白光明被中国政府驱逐,芬兰国教会在澧水流域传教活动彻底终结,医院从此也与教会脱离关系。但教会在津市的资产一直保留到文革时才被毁坏。

芬兰国在澧水流域长达半个世纪传教活动中,他们开办的教堂、学校和医院都得到了较好的保护和发展,传教期间共有八名芬兰人因疾病长眠于此地,另外还有三名儿童。

刘宗燮于1947年医大毕业来院工作,历任三任医院院长,著名内科专家,对医院贡献卓著,于2000年去世。

1984年席安琪女士(右二)率芬兰医生团回访医院,由时任院长陈立钧(左一)、老院长韩明楚(左二)陪同接待。

1984年席安琪女士医生团与津兰医院老职工座谈,参加的有刘宗燮、韩明楚、朱纯厚、王书楼、戴亚雄、杨淑君等人

1984年席安琪女士医生团与津兰医院老职工座谈

1990年4月,席安琪(Sipilä)等人参观火花幼儿园

1990年4月14-28日,当席安琪率领26人的访问团访问津市时,受到了人们热情的欢迎。在长沙,王松雅医生的儿子,著名书法家王超尘先生欣然为席安琪题写“寿”字。2000年,86岁的席安琪出版回忆录时,特将它作为封面。这本书虽然只有50页,却在两年内3次印刷,可见深受读者欢迎。

分享到:

Copyrights ©

津市市人民医院 版权所有 主体备案号/许可证号:湘ICP备13002174号 -1

电话:0736-4212066 E-mail:hnjssrmyyxc@163.com 传真:0736-4214234

地址:湖南省津市市孟姜女大道938号 技术支持:常德求实网络